O melhor investimento de 2026 pode estar no lugar mais improvável

Entre valuations esticados nos EUA e descontos históricos no Brasil, descubra por que 2026 pode surpreender os investidores atentos

Edição #004

No mercado financeiro, ativos raramente são precificados com base na fotografia do presente. O que define os preços, na maioria dos casos, é a narrativa sobre o futuro. O problema é que essa narrativa costuma ser construída com pouca margem para nuance.

Se o momento é bom, o mercado projeta crescimento infinito. Se é ruim, assume uma crise perpétua. E é exatamente aí que mora o risco — e também a oportunidade.

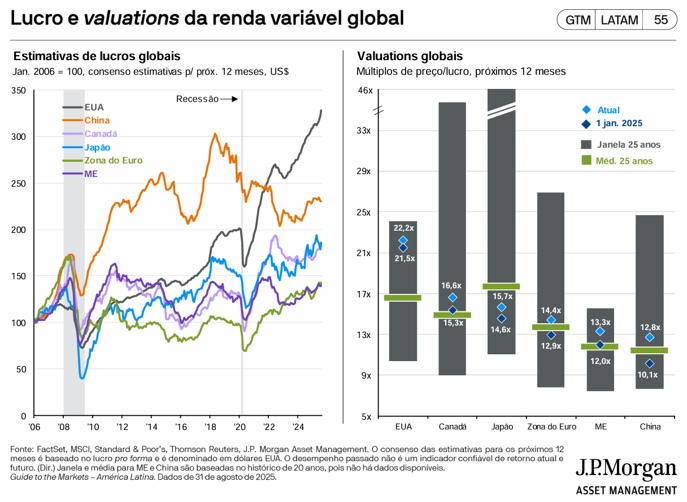

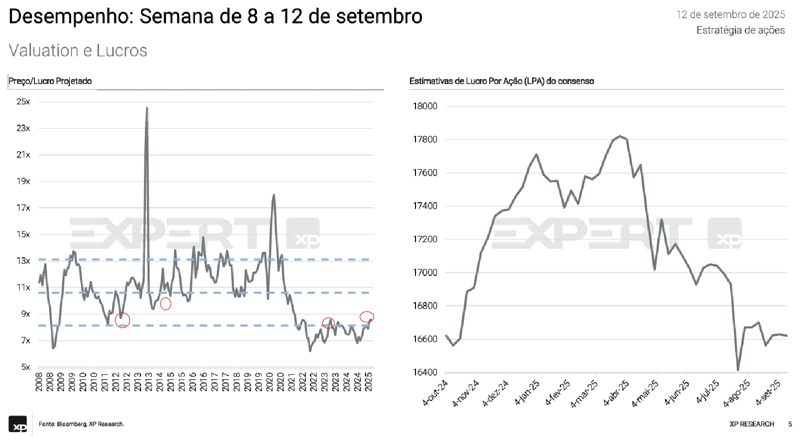

Um bom exemplo disso está nos valuations atuais do setor de tecnologia nos Estados Unidos. O índice Nasdaq 100, até o início de setembro de 2025, opera com um P/L (preço sobre lucro) superior a 29 vezes — um dos patamares mais altos dos últimos 15 anos, e bem acima da média histórica do índice, que gira em torno de 20x. No S&P 500, a situação não é muito diferente: o índice opera a 24x lucros, puxado principalmente pelas chamadas “Magnificent Seven” — Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet e Tesla — que hoje respondem por mais de 30% da capitalização total do índice.

Quando olhamos para trás, percebemos que múltiplos semelhantes só foram vistos em momentos como a crise do Subprime em 2008 e, mais recentemente, no pico da exuberância de liquidez de 2021, quando o mundo ainda navegava sob os efeitos dos estímulos monetários da pandemia. Em ambos os casos, o otimismo excessivo precedeu correções significativas.

Claro, há diferenças. A economia americana continua sendo a mais dinâmica e inovadora do mundo. O pleno emprego persiste, os lucros corporativos seguem fortes, e a capacidade de adaptação tecnológica ainda dá vantagem estrutural às grandes empresas do país. No entanto, quando a maior parte da valorização está concentrada em um pequeno grupo de empresas — como ocorre hoje com as Big Techs — isso pode ser sinal de que o mercado, como um todo, está menos saudável do que os índices fazem parecer. Em outras palavras, o rali existe, mas está longe de ser amplo.

Leia também: O ouro ainda brilha? A resposta está nos últimos 2.000 anos

Do outro lado do mundo, a Bolsa brasileira conta uma história completamente diferente. Mesmo com a forte recuperação dos últimos meses, o Ibovespa em dólares ainda está cerca de 40% abaixo do seu topo histórico registrado em 2008. Em termos de valuation, a Bolsa local negocia hoje a aproximadamente 9 vezes o lucro projetado — menos da metade da média histórica, que gira em torno de 11 a 13x. Ou seja, se o mercado americano parece operar sob múltiplos de otimismo quase irracional, o mercado brasileiro ainda carrega o peso da desconfiança crônica.

E não sem motivo. O Brasil enfrenta há anos uma sucessão de choques: crises políticas recorrentes, escândalos de corrupção, recessões em série e retrocessos institucionais. Algumas reformas estruturantes aprovadas entre 2016 e 2018 — como a Lei das Estatais e a modernização trabalhista — vêm sendo enfraquecidas na prática ou revertidas em parte por julgamentos de inconstitucionalidades de trechos das leis pelo STF, minando a confiança do investidor institucional e reduzindo a previsibilidade do ambiente de negócios. A ausência de disciplina fiscal e o aumento do risco político também pressionam a precificação dos ativos locais, especialmente das estatais. Isso sem falar quem em 2026 teremos novamente uma eleição presidencial binaria, polarizada e muito disputada. Estamos ainda muito longe de qualquer certeza.

Mas os ciclos mudam. E os preços se ajustam antes dos fundamentos. Desde o início de 2025, o mercado vem observando sinais cada vez mais claros de que o Federal Reserve pode estar iniciando um ciclo de cortes de juros. Isso, historicamente, gera um fluxo de capital para mercados emergentes, onde os juros reais são mais elevados e os ativos estão mais descontados. E esse movimento já começou. No primeiro semestre deste ano, os fundos de ações focados em América Latina captaram mais de US$ 12 bilhões líquidos — o maior fluxo desde 2019. O Real se valorizou, os juros futuros caíram e o Ibovespa ensaia um novo ciclo de alta.

O investidor que não estiver minimamente posicionado em ativos brasileiros pode simplesmente perder um possível rali estrutural, caso ele se consolide. E, como a história mostra, esses ciclos geralmente começam nos momentos mais improváveis, quando o consenso ainda está pessimista demais para agir.

Nada disso, no entanto, é uma recomendação para abandonar a exposição internacional ou “apostar no Brasil”. Muito pelo contrário. Manter uma carteira globalmente diversificada é hoje mais do que uma estratégia — é uma responsabilidade. Não ter exposição ao dólar, aos Estados Unidos e a setores globais estratégicos (como tecnologia, saúde e infraestrutura) é, no cenário atual, no mínimo imprudente. Mas, da mesma forma, ignorar a assimetria de preço dos ativos locais —porque o país está passando por um momento politicamente caótico — é perder de vista o funcionamento real do mercado: onde as oportunidades surgem justamente da distorção entre percepção e preço.

A função do investidor consciente não é prever o futuro com precisão — mas interpretar com clareza os sinais do presente e alocar capital de forma proporcional ao risco e à realidade.

Expectativa nunca é garantia. Mas também não pode ser ignorada. Os ativos são precificados sobre ela. Cabe ao investidor decidir se está ancorando sua estratégia em fundamentos — ou se está apenas reagindo às narrativas que mais gritam na superfície.

Nos vemos na próxima edição.

— Paulo Cunha